Treviño limita: al Norte, con el asfalto, la erre y la zeta; al Sur, con el verano, los tiros sueltos de las escopetas y las canciones obscenas; al Este, con el rumor azul de las esquilas y un sol taladrado de cuervos; al Oeste, con la primera manzana amarga y el primer sapito de San Juan.

Entre estos cuatro límites de cuento pequeño, vivió La Brígida. Vivió mendicando patatas, rastrojeando el campo y durmiendo bajo el patronazgo de la zagalada.

La Brígida, en tanto fue carne mortal, llevaba los años como los piojos, con desparpajo y sin trascendencia. Siempre fue pobre y nunca honrada, por lo que le tocaba andar, ahora, de alma en pena.

Fue fea sin consolación y amargaba su charla como los arañes verdes. Se rió de su sombra; ignoró su nacimiento; se bachilleró en leyes de tanto pisar el Juzgado, y se le concedió título por la mismísima razón.

De joven estuvo con los gitanos y luego de querindonga de un maese Guasón, que le pegaba para divertirse contándole los cardenales.

Por tierras del Condado, andaba desde la primavera, el fantasma de La Brígida que murió ahogada en un nacho, breve de caudal y fangoso de fondo.

El fantasma de La Brígida iba por la carretera apoyándose en un báculo de avellano, con un zurrón al hombro corcovado, negro, misterioso y sucio. Andaba despacio, balbuceando los pasos. La carretera se mareaba sin un árbol. Un gavilán volaba alto. En la lontananza, la fila larga y geométrica de los chopos daba a entender el río.

La fantasma se paró, columbrando el pueblo, puro resplandor. Después, terca de paso, echó a andar, con algo de pajarraco, con algo, al mismo tiempo, de quemado muñón de árbol.

A la entrada del pueblo un perro ladró alto, una gallina coja, cacareante y aspaventera, le mostró su miedo, y desapareció ratonil entre la paja del primer portegado, un chavalillo greñudo y feo.

Primero, tímidamente el vecindario, a los pocos momentos, ternes que ternes, y al cabo de unos minutos, peligrosos, rodearon al fantasma, con ánimo más que de espantarlo como ave de rapiña o fiera de contrición, de comérselo a gritos y a puñados.

Rebotó al escándalo, desde su siesta en la casa-cuartel, un guardia desabrochado y con aspecto de hombre al que van a fusilar.

Se abrió paso a la autoridad, y la autoridad que conoció a la célebre Brígida se topó delante del numeroso concurso con su fantasma.

El numeroso concurso atisbaba el primer gesto del civil y, como siempre, salió defraudado, porque ni se inmutó, ni se carenó de terrores, ni dio el espectáculo que se esperaba. El de la Benemérita se numeró en interrogador.

-¿Tú, por aquí? Pero, ¡si decían que habías muerto!

Un campesino le siguió tibio.

-Enterráronte no hace todavía dos meses en Ascarza, según contaron.

Y otro campesino, descendiente, sin duda, de alguno de los que hicieron la campaña de América con Cortés:

-Yo te vi con mis propios ojos, muerta en el cuérnago.

El fantasma callaba. Los vecinos comenzaron a tomar confianza; cosa muy razonable porque un fantasma acorralado y un escorpión sobre una mesa, impulsaban más al juego que al temor; más, también, a la crueldad inútil que a una austera ejecución. Los vecinos se recreaban preguntándole, aunque no obtenían respuesta alguna.

-¿Tanto has pecado para andar de ese modo?

Y alguno más incisivo, le decía:

-Dinos la verdad: ¿estiraste el zancajo o tomaste distancia y te confundieron?

-Yo te vi con mis propios ojos, muerta en el cuérnago -repetía el campesino, testigo y fiscal.

-Anda, Brígida, explícanos esta molienda -interrumpió la autoridad.

Se hizo un silencio diáfano; el piar de un pajarillo chocó contra él y, como si fuera un muelle brincador, se dimensionó de eco hacia la tejavana de donde había brotado. Los campesinos abrían unos ojos tremendos de responsabilidad.

Un moscardón despeñaba, entre las boinas y los pañolones, su tronada diminuta. La cuchilla de afeitar del cantar de un gallo cortó el tímpano de la masa, volviendo a aquella gente a una espera reposada y contemplativa.

El campesino que la vio muerta muleteaba con su frase para que entrara. El guardia observó con el rabillo tunante de su ojo derecho, acostumbrado a coger puntería, que el párroco se acercaba con rapidez desde la iglesia.

Apresuró el interrogatorio:

-Bueno, dinos de una vez, si sabes hablar, lo que ha pasado, que no estamos para ir de pesca.

Nada había ya que perturbara una imponente calma que el fantasma había adquirido en el entretanto.

El párroco entró por el grupo con prisa; los aldeanos se apartaban respetuosamente. Se acercó al guardia, interrogándole con la mirada. El guardia se explicó:

-Es La Brígida, señor cura, la que cuentan que murió y fue enterrada en Ascarza…

-Hum, hum…

-Aquí hay uno que la vio muerta en el cauce, y otro que está enterado de cuándo la enterraron.

El párroco se revolvió hacia el que le señalaron.

-La Brígida murió, y esta pobre mujer no sé quién será, pero no es ella. Mejor harías en ir más por la iglesia y en dejarte de fantasmas y estupideces. Cuando se os mete una cosa entre ceja y ceja lo resolvéis todo con una patochada.

El fantasma alzaba la cabeza para que bien la vieran.

-¿Vienes de La Rioja? -preguntó el párroco.

El fantasma negó con la cabeza y a renglón barbotó una serie de sonidos incoherentes.

-¿De Álava?

Nuevo cabeceo negativo.

-¿Tú conociste a La Brígida?

Asintió y al mismo tiempo mostraba las dos manos, uniéndolas y separándolas, gesticulando y balbuceando. En aquel lenguaje oral los sonidos eran a las palabras lo que en el lenguaje escrito pueden ser los palotes a una correcta caligrafía.

-¿Tenías algo que ver con ella?

Nuevo asentimiento de cabeza y nuevos sonidos y gestos misteriosos.

Un carro tirado por bueyes se acercaba cansino; el mozo conductor iba delante, la vara sobre el hombro, la boina ladeada, mascando un yerbajo y con una colilla pegada al labio inferior; de vez en vez, repetía las palabras rituales de la marcha: aidá, aidá, pinchando en los lomos de la pareja.

Cuando la fantasma lo vio, se fue abriendo paso tirando de la sotana del cura, y lo llevó hasta la altura del carro. Señaló los bueyes, rojos los dos, al parecer iguales, mostró de nuevo sus manos, y emitió un sonido que, de no estar en el ajo, era imposible traducir por hermana.

El Espíritu Santo descendió sobre la aldea.

El sacerdote, mirándole fijamente, le dijo:

-¿Hermanas gemelas?

Movió la cabeza el fantasma y afirmó en su lenguaje párvulo:

-¡EEE MMEEE LLLAAA!

Eran las cinco de la tarde y el ganado salía a la aguada.

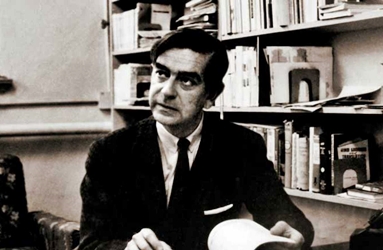

Ignacio Aldecoa (España)